当前,能源价格不断上涨,物业服务人员的工资水平逐年上升,叠加小区因使用年限增长而出现的公共设施老化、维修需求增多等因素,使得物业服务企业的运营成本不断增加。当下,物业服务企业可能面临资金短缺的困境,不得不通过提高物业费标准来填补资金缺口。但是,物业费调价面临着诸多困境,导致调价过程复杂且争议频发。因此,如何制定合理的定价方法,至关重要。

物业费调价的现实困境

物业费“调价难”的现实困境有哪些?

需求端困境

许多业主对物业服务的价值存在认知偏差,常常忽略物业管理在维护小区秩序、保障设施正常运行、提升居住品质等方面的作用,仅将物业费等同于“日常保洁、安保巡逻”等基础管理费用,未能充分认可物业服务背后的人力成本、维护成本及运营成本。这种认知偏差导致业主对物业费标准上调存在抵触情绪。而在一些经济欠发达地区或房龄较长的老旧小区,低收入群体占比较大。这类群体受收入水平限制,对物业费支出的敏感度较高,难以承受物业费上调带来的经济压力。

同时,物业费调价需经业主大会表决通过,但当前业主大会普遍存在决策效率低的问题,叠加“集体行动困境”,进一步加剧了调价的不确定性:一方面,业主群体规模大、利益诉求分散,导致意见难以统一;另一方面,多数业主的“有偿服务意识”薄弱,倾向于“少付费、多享受服务”,对调价方案的接受度低,使得业主大会在表决过程中易陷入僵持,延缓甚至阻碍调价进程。

市场机制困境

在物业费调价过程中,物业服务企业和业主之间存在信息不对称问题。物业服务企业作为服务提供方,掌握着运营成本(如人力、耗材、设施维护等)、服务标准制定依据及质量管控细节等核心信息;而业主作为服务接受方,大多缺乏专业认知,难以获取或核实这些关键信息,长期处于信息劣势地位。这种信息不对称直接导致业主无法对物业费标准的合理性进行有效评估,也难以通过精准监督倒逼物业服务企业优化定价与服务,市场机制在物业费定价中的作用在一定程度上被削弱。

政策监管困境

市场环境与运营成本处于动态变化中(如能源价格波动、人工成本上涨),但政府部门受限于调研周期、数据获取范围等因素,难以实时、全面掌握各区域物业服务企业的实际成本变动与市场需求差异,制定的指导价易与实际情况脱节,导致政府指导价难以发挥有效的指导作用。

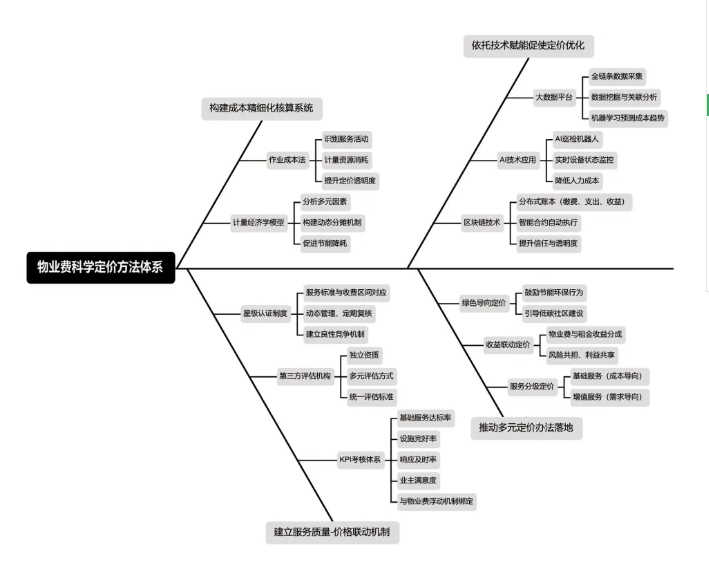

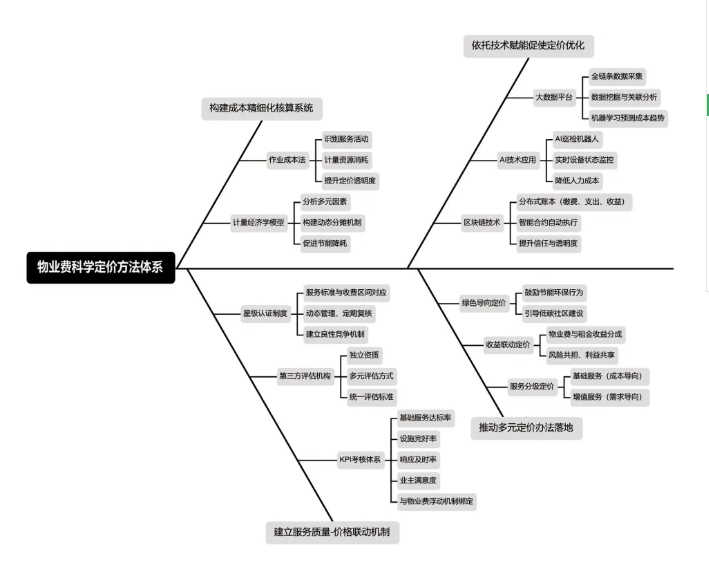

物业费科学定价方法

为破解传统物业费定价粗放、公平性不足、与服务质量脱节等问题,可从以下四大维度考虑。

物业费成本的精准计量、合理分摊与高效管控:

作业成本法精准计量每项作业所消耗的物资、人力、时间等资源成本,让物业管理各环节的真实成本清晰可见。将保洁服务、电梯运维、公共区域管理等具体服务拆解为独立作业单元,通过追踪资源消耗轨迹,使各项服务的真实成本被呈现出来,促成物业费定价更加合理,打破传统按面积均摊的粗放模式,并增强定价的透明度。

公共能耗可量化分析建筑面积、使用人数、设施老化程度、季节变化、使用频率等多元因素对公共能耗的影响权重,形成动态分摊机制。

建立服务质量-价格联动机制:

构建“KPI考核量化+第三方评估监督+星级认证动态管理”的服务质量-价格联动机制。

KPI考核体系围绕物业管理的核心服务场景,从基础服务达标率、设施完好率、响应及时率、业主满意度等关键维度设置量化指标,并细化至具体服务环节。KPI考核结果与物业费浮动机制硬性绑定:若物业服务企业未达到约定考核标准,需下调费用并限期整改;若考核结果优秀,则允许物业服务企业按一定比例上浮费用,形成一定正向激励,提高定价公平性。

第三方服务评估机构确保不同物业服务企业的评估结果具备可比性,避免因评估尺度不一导致的公平性问题。

星级认证制度将物业服务企业划分为不同星级等级,明确各星级对应的服务标准与收费区间,为业主选择物业服务企业提供直观参考。

科技赋能:

搭建统一数据平台,涵盖物资采购价格、人力成本、公共设施能耗、业主报修记录、服务评分等多维度信息,为定价提供全面的数据支撑。

AI巡检机器人可替代传统人工巡检,通过搭载4K视频摄像头与红外热成像设备,实现对电梯、配电房、消防设施等公共设备自动化巡检,不仅减少巡检人员数量,还能实时回传设备运行数据。

区块链技术可将物业费收缴记录、成本支出明细、公共收益分配等信息实时上链,形成不可篡改的分布式账本。业主通过授权节点即可查询全流程数据,清晰了解每一笔费用的流向与用途。同时,利用智能合约自动执行缴费提醒、收支公示等流程,消除信息不对称导致的疑惑。

推动多元定价办法:可通过“服务分级定价、收益联动定价、绿色导向定价”三大路径,构建灵活多元的物业费定价体系。

将物业服务拆分为基础服务与增值服务,基础服务定价需以物业服务成本为基准,确保定价覆盖基础运营成本,同时保持价格稳定性,避免因基础服务定价波动影响业主生活,助力物业与业主构建信任稳定的关系。增值服务面向个性化需求,如定制化保洁、商务接待协助、专属设备检修等,可通过差异化定价精准匹配不同业主的需求与消费能力。

作者单位:杭州市物业管理协会

本文节选自《中国物业管理》杂志2025年第9期